Forschungsrecherchen im Archiv der SKD

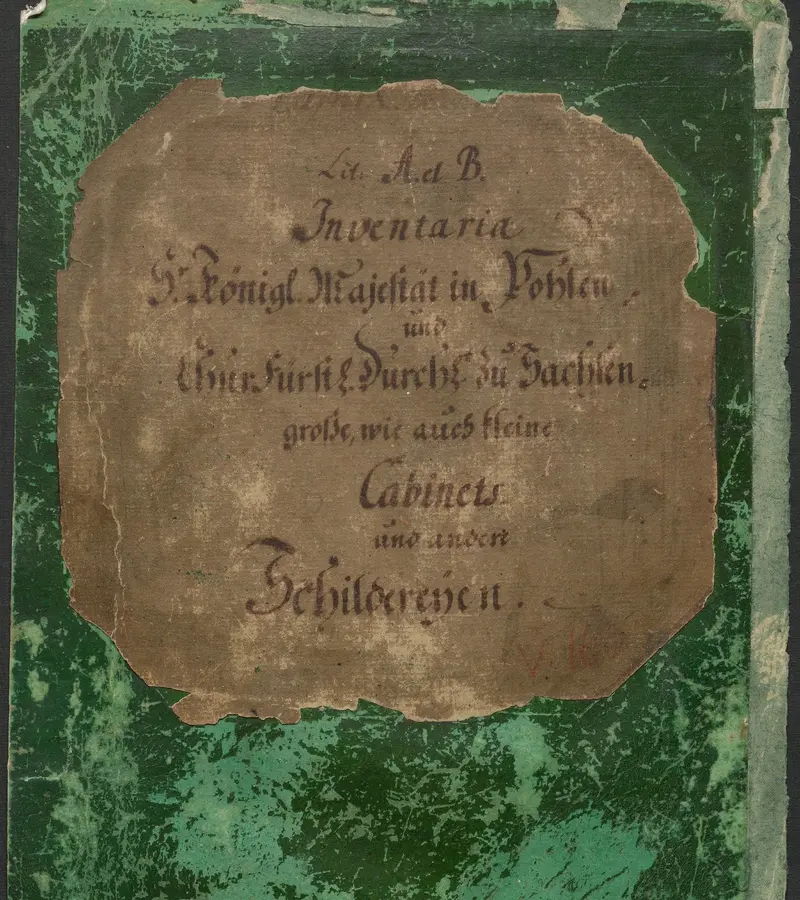

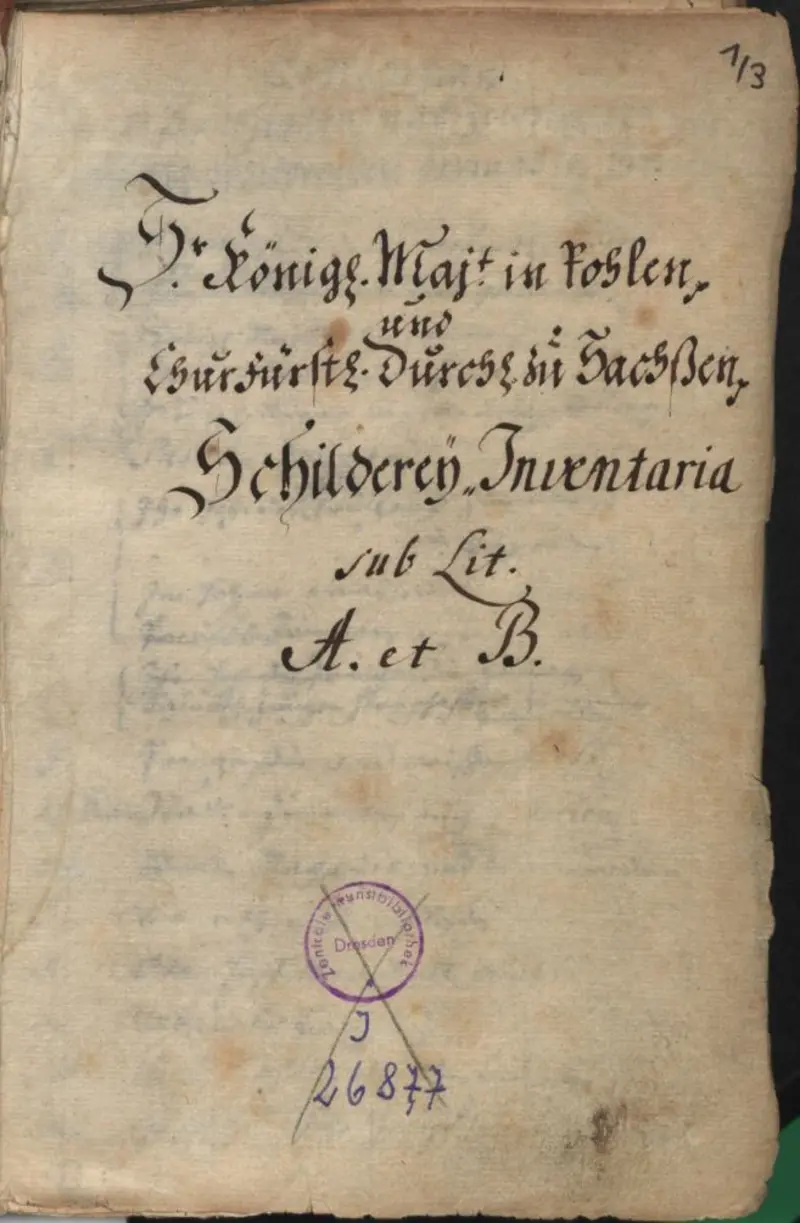

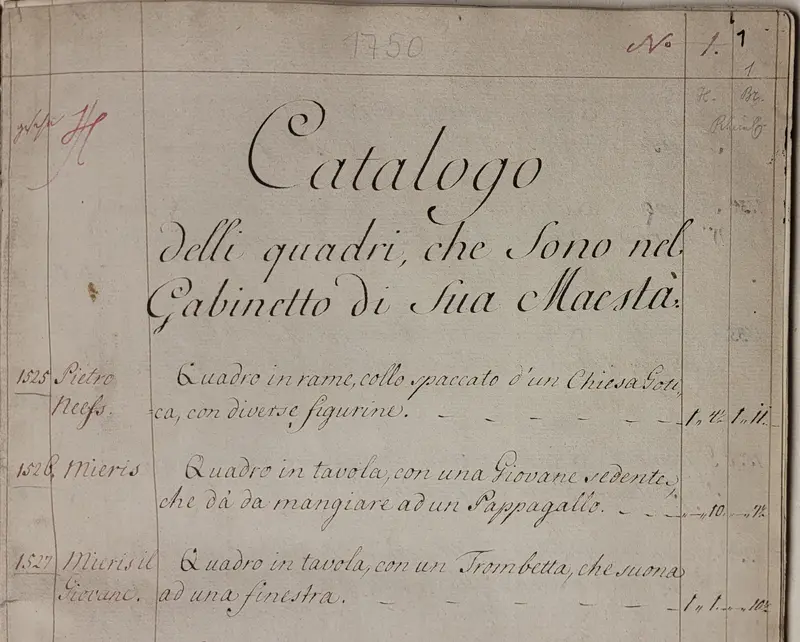

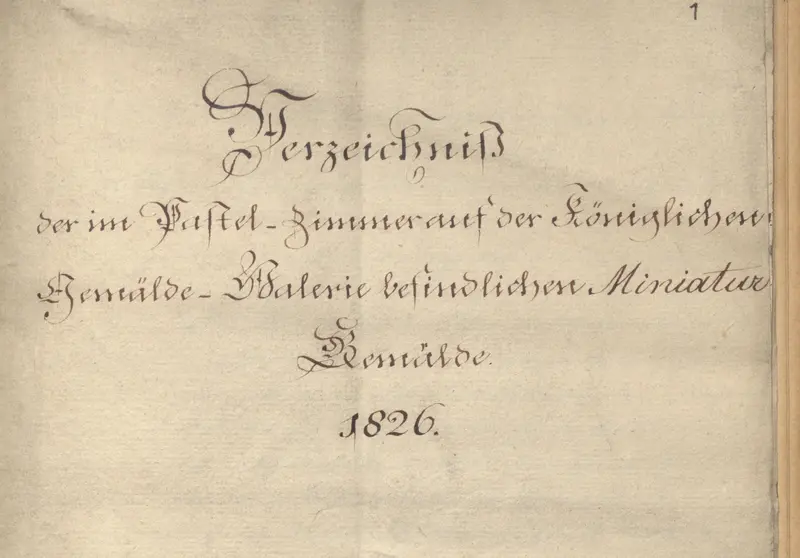

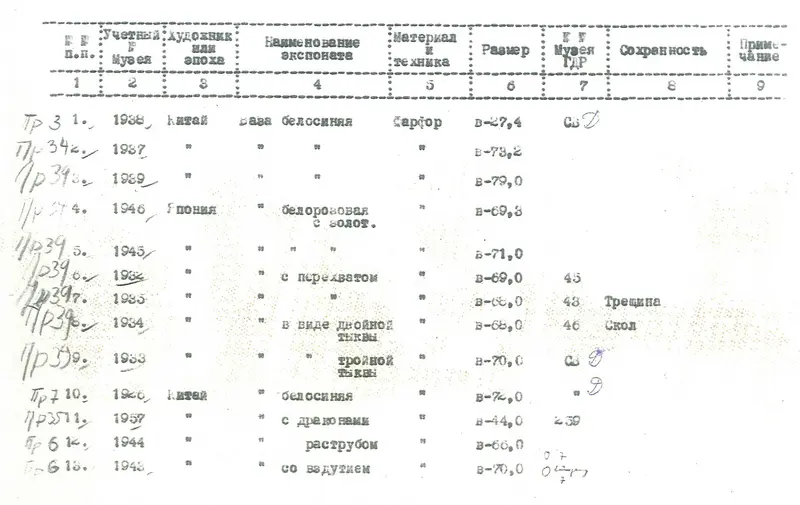

Das Archiv der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erschließt und verwahrt die schriftliche Überlieferung der ehemals kurfürstlichen, dann königlichen und heute staatlichen Museen und Sammlungen Sachsens seit ca. 1830 sowie die Geschäftsakten der Generaldirektion, der Museumsdirektionen und der Querschnittsabteilungen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden seit 1945.

Zum Bestand des Archivs gehören auch eine Zeitungsausschnittsammlung, ein Fotoarchiv, wissenschaftliche Nachlässe ehemaliger Angestellter und Nachlässe von Künstlern.

Bestandsübersicht

Bei begründetem fachlichen Interesse – soweit dem gesetzliche Sperrfristen, Belange Dritter oder konservatorische Gründe nicht entgegenstehen – werden die Archivalien zur Einsichtnahme vorgelegt.

Das Archiv befindet sich in den Räumen der Kunstbibliothek im Residenzschloss.

Archivarin: Vera Wobad

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch - Freitag, 10-16 Uhr

Kontakt